一、前言

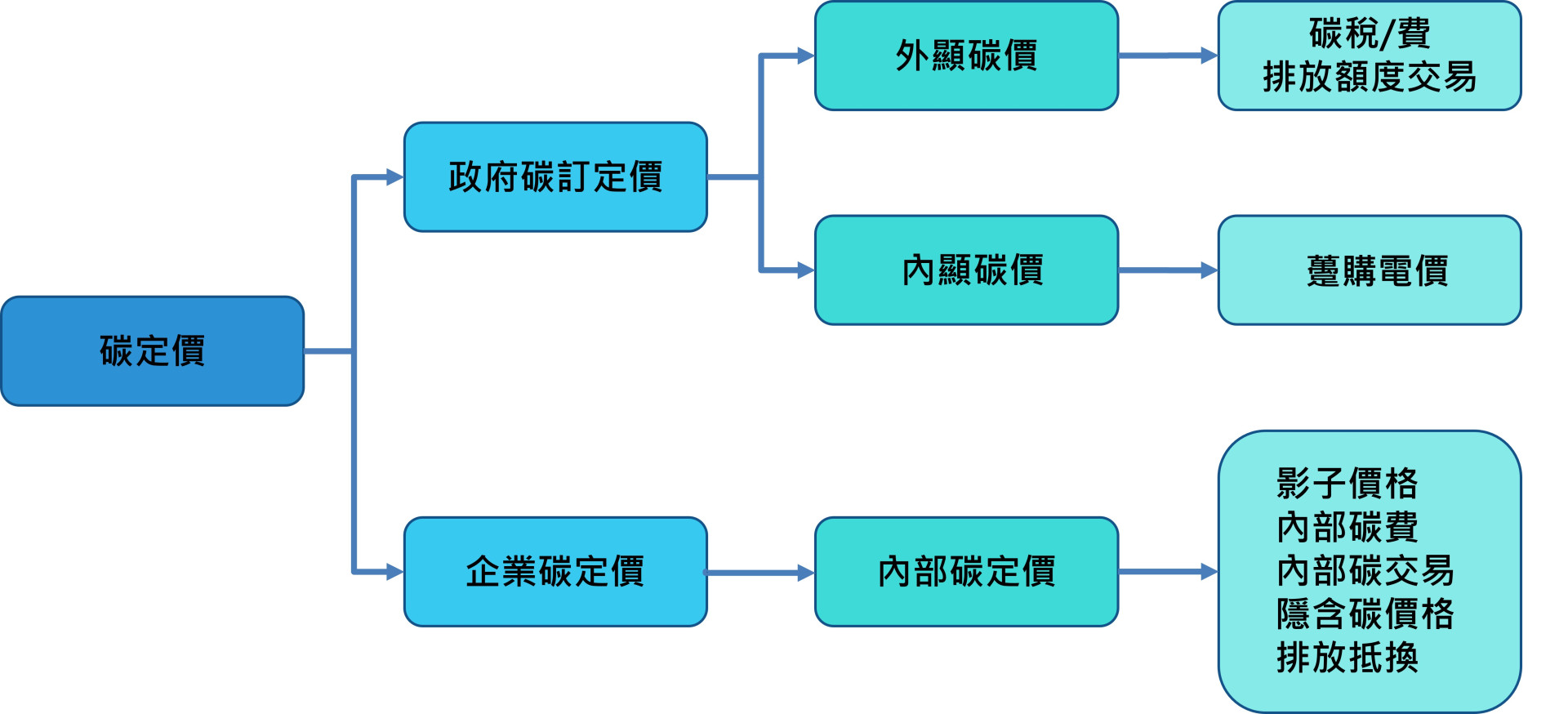

氣候變遷正在以前所未有的速度改變全球商業環境。聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)與各國政府陸續推出碳稅、碳費、碳邊境調整機制(CBAM)與碳交易制度,目的在於透過「碳有價」的手段,使企業承擔其溫室氣體排放所造成的環境外部成本。

對企業而言,這些制度不僅意味著潛在的財務成本,更關乎營運策略、供應鏈調整與永續績效管理。而內部碳定價(Internal Carbon Pricing, ICP)便是企業為因應碳政策風險、加速低碳轉型,所發展出的一種自主管理工具。透過將碳排成本「內部化」,企業得以在尚未被政府正式課徵碳稅前,提早適應碳價格壓力,強化氣候風險管理與資源配置效率。

本文將從內部碳定價的概念、制度類型、導入流程、實務案例、挑戰與應用價值等面向進行系統性解析,協助企業與讀者全面理解這項重要的淨零轉型工具。

二、內部碳定價的概念與目的

內部碳定價(Internal Carbon Pricing, ICP)是指企業在尚未受到外部碳稅或碳交易強制影響前,主動對自身或內部各部門的碳排放行為設下價格,藉此引導營運與投資行為朝向低碳化。這是一種將碳的「外部成本」預先轉為「內部財務」的管理策略。

ICP 的核心目標有三:

- 預先評估氣候政策衝擊:透過設算碳價,分析未來可能面對的財務負擔。

- 引導資源分配與投資決策:將碳成本納入經濟考量,提高低碳專案的競爭力。

- 強化減碳誘因與績效管理:實際收費或模擬收費,促進各部門落實減碳行動。

儘管內部碳定價在形式上屬於「自願性制度」,但其動機往往來自於外部壓力——包括政府碳政策的提前佈局、投資人對氣候揭露的要求、供應鏈上下游的減碳承諾,甚至是企業自身品牌聲譽與淨零目標的內部推進需求。

導入ICP並不意味著立即解決所有碳管理相關問題,但它能為企業建立一套「將碳當成本計算」的內部文化,從而逐步強化氣候治理能力,為未來的「碳有價」的時代打好基礎。

三、內部碳定價的五大實施類型

企業可依據自身營運模式、減碳目標與財務制度選擇適合的內部碳定價方式。根據CDP分類,常見的五種ICP制度類型,我們用虛擬的「ABC智慧家電公司」當作例子說明會更好理解,詳細如下:

碳抵換並非主要減碳手段,但在短期內具備靈活性與成本效益,適合彌補難以立即解決的排放來源,尤其在範疇三(供應鏈或使用端)排放上更具彈性。

四、內部碳定價的導入流程與策略整合

導入內部碳定價不僅是單一制度,更牽涉到企業內部的治理架構、財務規則與組織文化。若缺乏制度設計與部門協調,即便設定了碳價,也難以真正驅動低碳轉型。

以下是常見的五大導入步驟,同第三章用虛擬的「ABC智慧家電公司」當作例子說明會更好理解,實際情況可視企業成熟度靈活調整:

-

- 應對碳邊境稅與外部法規壓力?

- 引導內部資源分配?

- 建立ESG揭露標準?

- 還是作為財務碳風險的模擬工具?

例如某「ABC智慧家電公司」可以選擇在產品研發時先導入影子價格,隨後逐步轉向冷氣部門的「內部碳費試點」,並規劃未來全面實施。

步驟三:設定碳價水準與更新機制

-

- 碳費/碳稅、碳權

- 電費、綠電費用、節能設備成本

- 國際碳市場價格(如EU ETS)

步驟四:建立內部管理架構與數據盤查機制

步驟五:回饋與調整制度,逐步擴大應用範圍

導入ICP並非一蹴可及,而是一項需要「邊做邊學」的長期制度建構工程。成功的關鍵,在於制度設計與企業戰略之間的對接能力,並確保每一筆碳價訊號,都能轉化為具體的管理行為與組織學習成果。

五、實際企業導入案例

先前為了讓讀者好理解,我們用虛擬的「ABC智慧家電公司」當作例子,但導入內部碳定價制度並非紙上談兵或假設。全球已有數百家企業將其納入實際營運決策之中,以下從網路上整理了三個具有代表性的企業案例,涵蓋產業類型與導入階段各異,作為企業實務操作的參考。

- 支持直接空氣捕捉(DAC)技術

- 投資森林復育、生物炭等自然碳匯

- 補貼供應商導入低碳材料或再生能源

- 促使 Microsoft 於 2030 年前達成「負碳」承諾

- 成為最早將內部碳費與創新基金結合的企業之一

- 在 ESG 評比中獲得極高評價,強化品牌永續形象

📌 案例二:台達電子——階段導入、動態調價、專款支持減碳

- 初期透過影子價格,評估未來碳稅對新建廠房、產線改造的影響

- 正式上線後,各部門依據實際排放量繳交碳費,收入專款專用於:

- 節能設備汰換

- 採購綠電與儲能系統

- 投資創新減碳技術

- 2023年碳排放量較2021年下降超過39%

- 計畫2027年實現碳費支出與碳減量投資「黃金交叉」

- 第一家公開發表內部碳定價報告的台灣企業

- 有效引導部門「自付減碳責任」

- 為未來應對台灣碳費與歐盟 CBAM 打下制度基礎

📌 案例三:華碩——因應出口風險設立內部碳價

- 華碩考量產品出口歐洲市場,為因應CBAM,參考歐盟ETS價格及碳邊境課徵方式

- 設定80美元碳價做為內部營運與產品碳績效管理標準

- 結合年度管報與部門績效,追蹤產品線碳足跡與減排進度

-

提早適應國際碳關稅政策

-

加強碳數據盤查與產品碳管理意識

-

成功將碳價導入部門營運考核與供應鏈溝通

💡小整理

|

企業 |

類型 |

碳價用途 |

覆蓋範圍 |

特殊亮點 |

|

Microsoft |

內部碳費 |

投資碳移除與創新 |

Scope 1~3 |

成立碳創新基金 |

|

台達電子 |

影子→碳費 |

再生能源、節能設備、研發 |

Scope 1~2 |

單位碳費達300美元 |

|

華碩 |

影子價格 |

產品碳績效管理 |

部分Scope 3 |

因應CBAM建立內部評量基準 |

六、挑戰與風險:制度推行的困難

儘管內部碳定價已被許多企業視為邁向淨零的重要工具,但在實際推行過程中,卻常面臨以下幾項挑戰:

- 碳費計算不準,損及內部公平性

- 難以追蹤減碳成效與績效評估

- 在揭露或審查時面臨外部挑戰

- 優先提升範疇一與二盤查能力,並建立供應鏈碳盤查機制

- 採用國際標準(如 GHG Protocol、ISO 14064)強化一致性

- 引進碳管理平台或第三方顧問輔導建構資料體系

2. 組織內部抗拒,推動難以落地

- 實施範圍侷限,碳費制度形同虛設

- 單位可能降低申報數據,出現資訊失真

- 高階支持不足時,制度難以長期維持

- 初期採「影子價格」測試政策效果,讓各單位適應碳價概念

- 初期將碳費收入專款回饋部門而不是外部

- 由高層公開承諾推動碳定價,並納入組織永續發展目標

3. 碳價設定過高或過低,難以發揮效果

- 缺乏誘因導致制度淪為形式主義

- 單位削減成本壓力下出現策略性應對

- 外部投資人對碳價設定合理性提出疑問

- 參考多元指標(如:再生能源成本、碳交易價格、本地碳費法規)

- 採「逐年調升」模式建立市場預期

- 區分部門特性,導入「彈性碳費率」或碳費上限機制

4. 碳費收入管理缺乏制度,資源運用效率低

- 無法追蹤碳費支出與碳效益的關聯

- 降低部門參與度與支持度

- 外部利害關係人對制度透明度提出質疑

- 設立專責基金或碳創新專案帳戶

- 碳費收入專項用於再生能源、節能改造、教育訓練

- 定期公開碳費使用績效報告,強化制度信任感

5. 與外部政策接軌難度高

- 碳價設定與市場脫鉤,錯失預備作用

- 因出口地區碳政策變動導致額外成本衝擊

- 投資人無法辨識其與外部碳風險的對應關係

- 定期參考國際碳市場價格(如:EU ETS、其他國家 ETS)

- 將碳定價與 CBAM、RE100、SBTi目標等,並整合為企業碳策略

- 持續追蹤氣候法規動態,調整碳價與制度設計

小結:

內部碳定價是一項整合策略與制度設計的複合工具,其成功與否仰賴企業是否具備:

- 穩定而可信的碳盤查基礎

- 跨部門溝通與資源整合能力

- 對永續與風險管理的高度承諾

制度再好,若無實質參與與適應性調整,那就很難以內化為企業決策文化的一部分。

七、結語

面對全球邁向淨零的浪潮,企業再也無法忽視「碳有價」所帶來的經濟現實與制度變革。從歐盟碳邊境調整機制(CBAM)、國內碳費制度,到供應鏈上下游的減排要求,碳排放不再只是環保議題,而是企業成本、風險與價值再分配的關鍵指標。

在這樣的趨勢下,內部碳定價(Internal Carbon Pricing, ICP)不僅是一種應對工具,更是一場企業自我調適的制度性革命。透過制定碳價、導入影子價格或實際碳費,企業得以將過去隱性氣候風險轉化為顯性決策變因,促進資源有效分配、激勵綠色創新、提升營運韌性。

不同產業在導入 ICP 時雖然面臨挑戰各異,但皆可從三個面向著手規劃:

- 策略整合面:碳定價應與企業的減碳目標、SBTi、RE100 等永續承諾相輔相成,形塑完整低碳藍圖。

- 制度設計面:透過適切的碳價設定、部門激勵與回饋機制,使制度具有推動誘因與執行彈性。

- 數據與治理面:建立可信碳盤查體系與績效回饋流程,使碳費不僅具價格意義,更具有管理價值。

值得強調的點是,內部碳定價的成功不在於價格的高低,而是在於制度能否被理解、被接受、被實踐。如同內部碳定價的先行者台達電子所言:「價格多少不是最關鍵,重要的是先落地、再優化。」

隨著國際碳規範不斷成熟,企業若能及早佈局,內部碳定價不僅能減緩外部衝擊,更能化風險為轉型契機,為未來低碳經濟中的價值重塑奠定基礎。這場看似抽象的碳轉型,其實早已進入實質競爭的賽道,決勝關鍵,正藏於每一筆內部碳費的背後決策。