當氫能被稱為最乾淨的未來能源,真相卻藏在產氫方式背後。從天然氣裂解到碳黑回收,中研院與台電聯手開發「去碳燃氫」技術,這條低碳轉型路徑究竟能走多遠?

導言:氫能新視野

在眾多邁向淨零排放的能源選項中,「氫能」被譽為最乾淨的未來能源之一。因為氫氣燃燒後只會產生水,不排放二氧化碳,這一點讓它在能源轉型中倍受期待與關注。然而,事實並非如此單純。氫能的潔淨與否,關鍵不在於它燃燒時的結果,而在於它是怎麼「被製造出來的」,它可以是乾淨的,也可以不是。

一般人普遍認為氫氣都是電解水而來的,非常乾淨純淨,然而電解水占全球氫產量不到1%,原因是電解水需要大量的能源導致成本非常昂貴,即使忽略成本問題,使用電解方式總碳足跡也會增加,因為電解水要電,而電力通常來自發電廠。

事實上目前全球超過84%的氫氣來自化石燃料(另外15%是其他製造過程的副產品),當中以天然氣蒸氣重組最為普遍,但其過程會產生大量二氧化碳。若不搭配碳捕捉與封存(CCUS),若無法妥善處裡產生的二有化碳,所謂的氫能反而可能是高碳排的能源。

國外在碳捕捉與封存(CCUS),通常會將二氧化碳壓縮後注入地下,封存於已經枯竭的油氣儲藏層、具有類似結構的深層地層,或含有大量鹽水的地質層中(通常上方覆蓋著一層 不可滲透的岩層,例如頁岩、黏土岩,這些岩層形成「封蓋層」,能有效阻擋CO₂向上滲透或逸出)。這些地層具備穩定、不可滲透的特性,能長期安全地儲存二氧化碳,防止其重新釋放到大氣中。

但台灣屬於多地震地區,較少開發CCUS的條件,因此另闢蹊路就是台灣必須思考的方向,而中研院與台電合作推動的「去碳燃氫」技術,正是這場能源革命中的關鍵一步。

第一節:產氫方式大解密

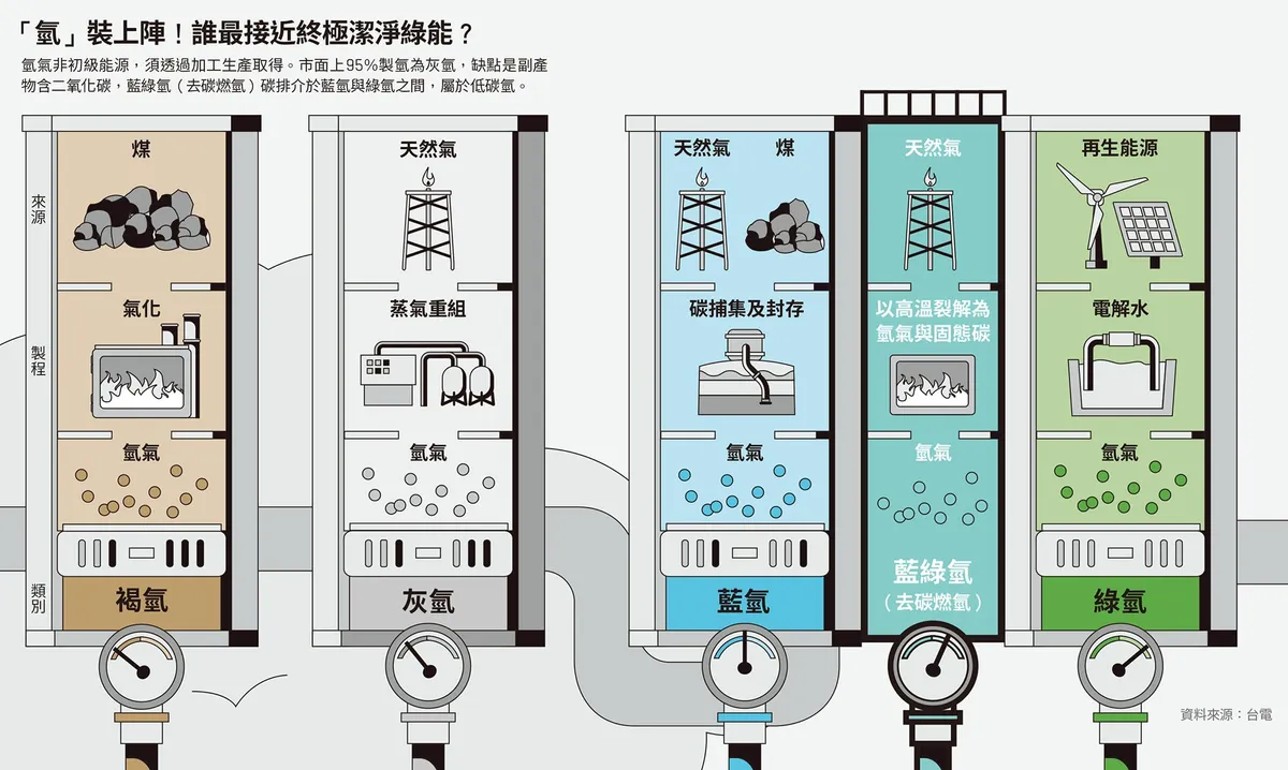

氫氣不是「直接存在」的能源,因為他很容易跟其他分子結合,因此必須經過能源轉換技術才能取得氫氣。市面上產氫方式,大致可分為五種:

(資料來源:台電)

- 灰氫(Grey Hydrogen):來自天然氣蒸氣重組,成本低(約每公斤3.2美元),但會大量產生CO₂,是目前最主流卻也最不環保的方式。

- 藍氫(Blue Hydrogen):同樣來自化石燃料,但搭配碳捕捉封存技術(CCUS),理論上可降低排碳。然而,碳封存需穩定地質結構,對地震頻繁的台灣而言是巨大挑戰。

- 綠氫(Green Hydrogen):以再生能源(太陽能、風能)電解水製得,不產生CO₂,但每公斤成本高達7.5美元,且高度依賴綠電供應的穩定性與價格。

- 褐氫(Brown Hydrogen):是透過「煤氣化」製得的氫氣,意思是將煤炭在高溫、高壓下與水反應產生合成氣(含H₂與CO),再分離出氫氣。整個過程碳排放量極高,且副產物多為二氧化碳與其他污染物。

- 藍綠氫(Turquoise Hydrogen):介於藍氫與綠氫之間,也就是台灣正積極發展的「去碳燃氫」,透過甲烷高溫裂解產氫,副產物為碳黑(固態碳),既不會排碳又有潛在工業價值,被視為低碳氫的潛力技術。

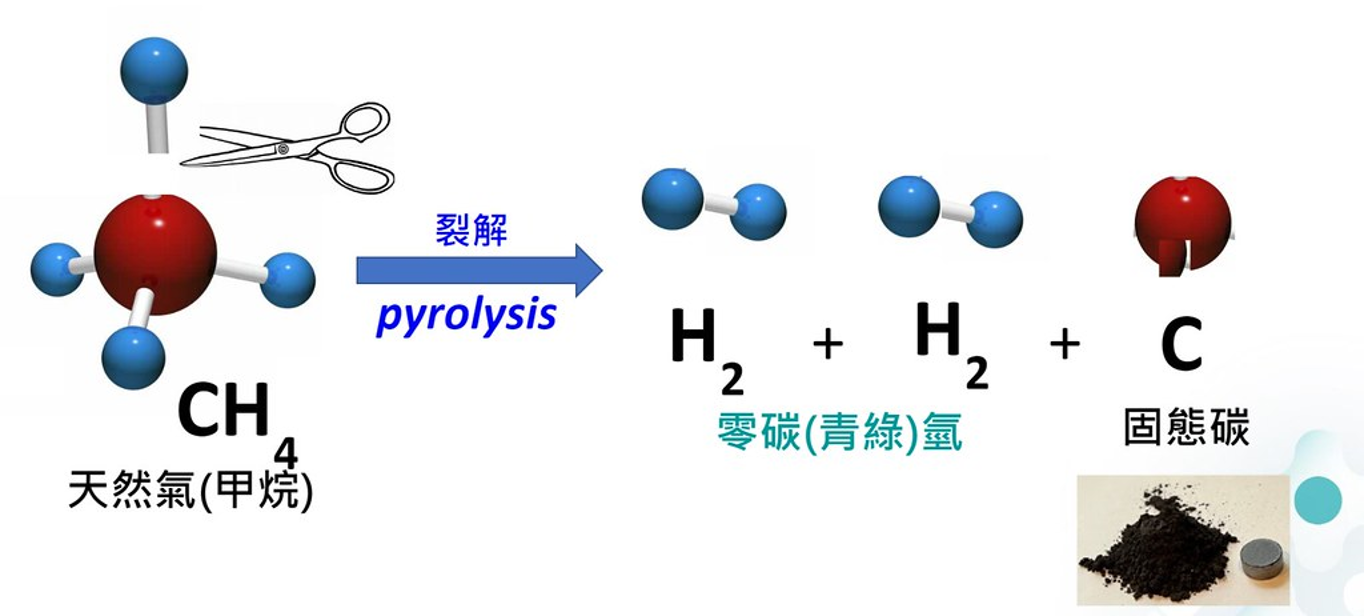

目前台灣、中研院推動的「去碳燃氫」技術,是在天然氣(CH₄)進行燃燒發電前,先透過熱裂解或電漿裂解的方式,於無氧環境中將碳與氫分離,產出高純度氫氣作為燃料。由於整個過程不產生二氧化碳,副產物僅為固態碳,因此大幅降低碳排放。

這項技術不僅具備較低的製氫能耗與成本,其關鍵優勢在於源頭就避免了二氧化碳的生成,即便原料仍來自化石燃料,仍是一種務實的低碳選項,而且天然氣CH4因為組成單純,相比煤或石油等方式製成的氫氣,天然氣產氫能避免NOx等污染物產生,對人體健康與環境的危害還是比較小的。

(資料來源:中研院)

第二節:為什麼台灣選擇去碳燃氫?

台灣是一個能源高度依賴進口的島國,火力發電佔比超過八成,其中天然氣與燃煤合計佔比將近七成。面對2050淨零排放目標,若不改變發電結構,碳排將難以有效削減。再生能源固然是未來方向,但其發電不穩、儲能成本高、土地取得困難等問題,使其難以承擔「基載電力」角色。因此,政府與學研機構開始尋找一條能結合既有能源系統,又能逐步減碳的「過渡技術」路徑。

這也是中研院與台電選擇推動「去碳燃氫」的重要背景。

根據公開資料,中研院自2020年起開始投入甲烷熱裂解(Methane Pyrolysis)技術研發,並在2023年成功產出第一度「去碳燃氫電」。該技術最大特色是:

- 不需二氧化碳封存,避免地震地質風險。

- 副產物為碳黑,可用於輪胎、油墨等工業原料,不用花錢封存反而還可以賣錢。

- 原料為既有天然氣,無需重新打造完整供應鏈。

- 可建置於現有天然氣電廠中,降低轉型成本與風險。

- 僅需電解水約1/6至1/7的能量。

這些條件恰好補足了台灣的能源現實與傳統製氫需要CCUS的問題。

但除了技術考量外,這個設計也有其價格因素。以目前氫氣價格來看:

- 電解水每公斤氫氣約 7.5 美元;

- 天然氣蒸氣重組約 3.2 美元;

- 但去碳燃氫的成本僅約 2 美元。

這讓去碳燃氫在技術尚未完全商轉前,已展現了潛在的成本競爭力。但此技術先前一直沒有被大規模使用,是因為產生出來的碳黑難以控制,並且會常常會堵塞設備,所幸中研院取得突破性專利,解決了碳黑堵塞問題,提升了技術可行性,並且測試商用的可能性,目前中研院與台電合作,引進了1套65kW混氫型微氣渦輪發電系統,已經成功以混氫10%比例運轉發電。

台電更預計於2027年在興達電廠建置混氫燃燒測試場域,並於2028年與中研院合作完成5MW規模的混氫發電測試,目標為氫氣混燒比例達20%。儘管此目標被部分學者認為偏低,實際上仍是考量安全性、技術成熟度與經濟效益後的務實選擇。

這種策略可類比於航空業推動可持續航空燃料(SAF)的過程。由於全面更換為低碳專用引擎的成本過高,初期多採取現有燃料與SAF混燒的方式。同樣地,發電端若在氫能技術尚未成熟的階段,全面汰換為氫能專用機組,不僅成本高昂,技術風險亦大。因此,採用混氫方式,反而能在維持系統穩定的同時,逐步累積實務經驗並推進研發。

畢竟能源轉型不能僅憑理想驅動,更需要建立在技術可行、成本合理與風險可控的現實基礎上。

第三節:技術與政策的拉鋸

雖然「去碳燃氫」在技術原理上確實能降低碳排放,但從實際應用來看,它仍處於過渡性質的解方,既非最潔淨,也未完全脫離對化石燃料的依賴。特別是當台電規劃採用的是「混氫燃燒」而非「純氫發電」時,更凸顯出台灣現階段對氫能應用的侷限。

混氫:減碳還是自我安慰?

所謂「混氫」,是指將氫氣與現行天然氣混合燃燒,以減少整體碳排量。這種方式雖可兼顧既有發電機組的改裝成本與安全穩定性,但本質上,主力燃料依然是天然氣,氫氣只是「添加物」,既然是添加物而不是主原料,那添加比例就有個極限。

國際上,部分燃氣機組的確已能達到最高約30%的混氫比例。台灣目前設定的2028年混燒20%,表面上務實,實則也反映出對設備穩定性與安全性仍有保留。更不用說,氫氣本身高度易燃、洩漏風險高,機組改造的工程與技術門檻不低,這些因素讓「全面氫燃燒」在短期內幾乎不可能推動。

換句話說,「混氫」更像是一種碳中和路上的策略性妥協,而非終點技術,即使最後都順利進行,未來還有更長的路要走。

碳黑:具有工業商業價值真的完美了?

去碳燃氫最常被讚揚的優勢之一,是其副產品——碳黑(固態碳)具有工業價值。不但不用花錢進行CCUS還可以賣錢,但這樣的說法在技術實施層面也有盲點。

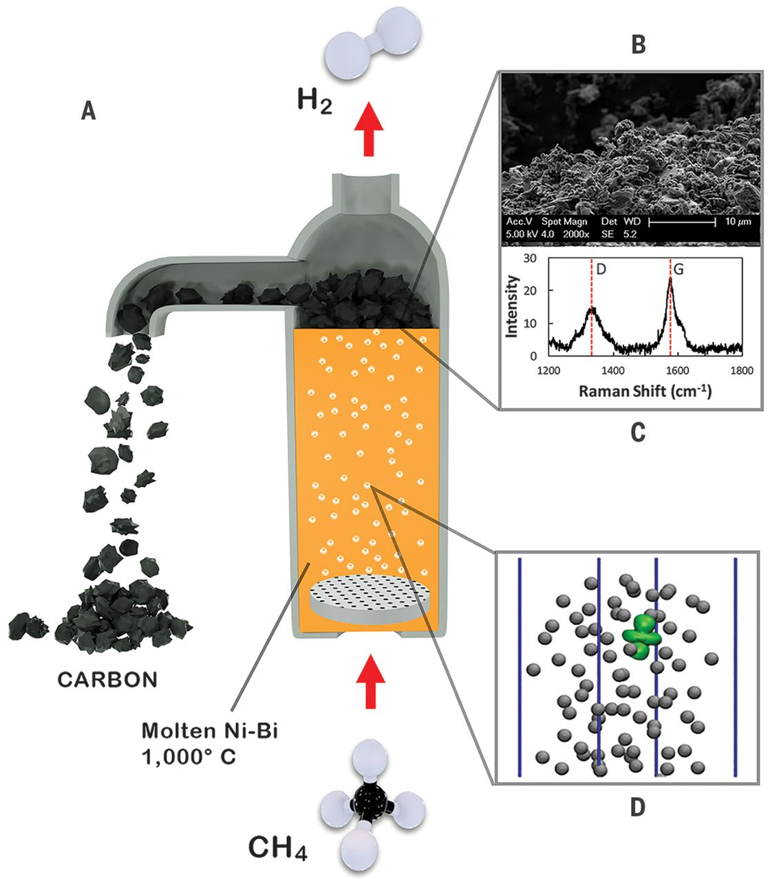

(資料來源:Science)

碳黑產生於高溫裂解過程中,若無法即時排除,容易在反應器中沉積,造成設備堵塞,目前國際上普遍使用的方式是透過惰性合金如Ni-Bi當作催化劑,讓甲烷氣體高溫通過液態合金時候可以分解,通過的管柱越高越長則裂解的程度越高,但這也造成了更容易沉積或堵塞的問題,而根據中研院的說法,這正是過去碳燃氫難以持續穩定運作的關鍵技術瓶頸。要達成「不熄火、不中斷」的產氫,就必須在系統內部即時分離碳並排出,否則不僅會中斷運作,還會大幅增加清洗與維修成本,導致其一直無法大規模商業化。

中研院透過找到新的催化劑改進,讓碳黑本身就可作為催化劑不斷吸附其他碳黑,也解決液體催化劑包覆碳黑導致容易堵塞的問題,目前已宣布取得相關專利,透過改良電漿設備設計與氣體分離系統,能將碳黑有效收集至「集碳桶」,提升商業運轉的穩定性。然而,這套系統目前僅小規模試驗,仍待更大規模與長期測試,是否真能對應未來5MW、10MW等等級的發電需求,仍是未定之數。

此外,即便碳黑可用於輪胎、油墨、塗料等製造業,其市場吸收量有限。一旦產量過剩,也可能演變成另類的廢棄物處理問題,這些都是需要很小心思考的議題,但整體來說筆者還是偏向樂觀看待,畢竟低成本且產出固態碳的事實擺在那,未來商用發展潛力還很巨大。

台灣因禍得福?

前面有提到過,國際上普遍使用的製氫方式是天然氣的蒸氣重組產氫,所產生的二氧化碳需透過CCUS(碳捕捉、利用與封存)技術處理,才能符合減碳標準。然而,台灣地處環太平洋地震帶,缺乏穩定的地質封存場域,也缺乏封存法規與專責單位,使得CCUS推動幾乎停滯。

台灣因為此地理限制,反而只能另尋出路,這也讓「燃前減碳」的去碳燃氫顯技術得以發展——與其花力氣捕捉排放後的CO₂,不如在燃燒前就把碳從甲烷中分離。這種「源頭控碳」的邏輯,也正是去碳燃氫被視為台灣可行路線的原因之一。

總結來說,台灣選擇「去碳燃氫」,既是對地質限制的因應,也是一種產業資源導向的策略選擇。但在未來能否成為主力技術,關鍵仍在於技術突破能否撐起商業規模的運作,並真正降低碳排與能源成本。

第四節:去碳燃氫的未來想像

雖然去碳燃氫目前仍屬於過渡階段技術,但它所代表的,不只是對氫能的一種創新理解,更可能成為台灣能源轉型中不可或缺的一塊拼圖。未來,它能否真正發揮影響力,關鍵在於三大面向的突破與整合:技術潛力、經濟模型與社會接受度。

氫與碳的雙重價值:從廢料到戰略物資?

目前去碳燃氫的最大誘因之一,是其副產品碳黑具備一定商業價值。碳黑可用於製造輪胎、油墨、塑料填料與導電塗層等,是石化產業中重要的高附加價值原料。若能穩定產出且品質達標,不僅有利於減碳,還可能創造「一邊發電、一邊賣原料」的雙重收益模型。

然而,這項潛力也有隱憂——就是台灣中研院申請專利的方案是否可以順利在更大機組的發電設備運作,而不是僅停留在小規模的驗證與測試中,他的成功與否不只會影響到台灣的能源政策,也影響到台灣是否可以在減碳是廠商扮演著技術輸出的角色。

與再生能源搭配,創造「倍增效益」?

另一項值得關注的可能性,是去碳燃氫與再生能源的協同效益。中研院指出,若去碳燃氫設備所需電力來自再生能源(例如太陽能、風力),將產生所謂「三倍複利效果」——每1度綠電可轉化為3度等效低碳電力。

這種能量放大的效益,若能實現,將使原本間歇性、不穩定的再生能源,透過「燃氫轉電」的過程被存儲、強化與再利用。這一點使去碳燃氫有機會與再生能源不是競爭者,而是互補夥伴。

但這樣的願景也取決於設備效率、氫氣純度與整體能耗的精算。畢竟「能量轉換鏈」每多一步,就多一次損失,而綠能轉氫能能夠行的關鍵在於,氫氣的能量密度非常高,約 120~142 MJ/kg,比汽油約 46 MJ/kg還高兩到三倍,所以先消耗能源製造氫氣這條路才行得通,不然通常情況下,都會出現能量耗損而讓轉換變得不划算,不過即使行得通,如果減少能量轉換鏈的耗損就是發展的關鍵。

地點選擇與民意挑戰

即使台灣氫氣發展的技術逐步成熟,實體設置仍是「最後一哩路」。與電動車充電站不同,氫氣具有高壓、易燃、洩漏風險,即使已將危險性降低,也無法完全避免民眾抗拒設站於居住區附近的心理反應。

目前沙崙(台南)為台電與中研院首波示範基地,但要推展至北中南的主要電廠甚至工業區,仍需建立完善的風險溝通與安全標準。這牽涉的不只是能源政策,也包括都市規劃、社區關係與法規建立。

未來定位:是主力、輔助還是緩衝?

從整體來看,去碳燃氫製造出來的氫氣,目前主要還是用於混和天然氣發電,他發展的未來或許不是「完全取代」任何能源技術,而是作為連結傳統火力與新興綠能的「技術橋梁」,讓氫氣產業鏈變得更有可能成功:

- 為再生能源提供轉換儲存的能力;

- 為火力發電提供減碳改造的路徑;

- 為產氫技術提供非CCUS的低碳選項;

- 為台灣沒有碳封存場域的困境創造解方。

它的最大優勢不在於絕對潔淨,而在於「務實可行」而且成本低,只要更大機組的測試並驗證商用的可能,台灣氫能的發展就有望更進一步的發展;而它不是終點,而是一條讓能源轉型得以持續向前走的可行中繼站。

結語

如同上面說的目前產生出來的氫氣不是完美的能源,畢竟當前純氫氣的設備與技術成本過高,但目前正在驗證的混氫發電,它可能是一條台灣最務實的過渡路線。

目前混氫的利用,雖然達不到像純氫氣一樣完美的競玲,但它也不假裝潔白無瑕,而是在現實條件下,以最低的技術門檻、最熟悉的基礎設施、最可能規模化的產業路徑,推進我們從高碳能源向低碳系統邁進。它不是「未來」,但它為「未來」爭取了緩衝與選擇。

從產氫技術的轉變,到設備改裝與副產品利用,去碳燃氫牽涉的不只是化學反應,更是一場能源政策與地理條件的取捨與協商。台灣的特殊地質限制讓CCUS難以推動,對穩定供電的迫切需求也讓再生能源難以獨撐大局。在這樣的現實下,目前中研院與台電合作推進的所代表的試驗的天然氣與氫氣的燃氣渦輪發電機,不只是一次技術創新,更是一種面對困局的工程性妥協。

當我們談淨零,不應只談理想,而要談過程。這次中研院與台電的合作,它的價值,不在於是否能成為主流能源,而在於是否能為下一階段的能源選項,他們去碳燃氫技術專利,給台灣打開空間、買下時間,筆者看好他們未來的發展。