一、前言:太陽能到底乾不乾淨?颱風過後的爭議

多年來,太陽能究竟是不是「乾淨能源」,一直存在不少爭議。

支持者認為它無碳排、可再生,是邁向淨零排放的關鍵技術;而反對者則擔心太陽能板的製造、使用與回收過程中,可能潛藏環境風險,這些質疑與爭論又在近期颱風過後再次浮上檯面。

2025年7月,颱風丹娜絲吹襲全台,許多地區的屋頂型與農漁場太陽能設施遭到重創,模組掀飛、鋁架扯斷、整塊太陽能板如飛盤般四散,有的甚至掉入養殖池、水圳與道路,引發一波又一波的「光電板有毒論」。

圖1 嘉義布袋新塭的太陽能光電場,標案廠商耗費金額超過2億(圖片來源:TVBS)

同一時間,社群媒體上瘋傳「颱風後請不要吃中南部的養殖魚,因為太陽能板掉水裡會溶出毒液」的說法,一時之間讓光電成為「疑似汙染源」。

但事實真的是這樣嗎?

其實,據專家與環境部資料指出,主流太陽能板多以固態矽材料為主,太陽能結構上更接近半導體,內部不含液體電解質,也不會因泡水而釋出重金屬。甚至有業者針對模組進行為期 7 天的水中浸泡測試,檢驗砷、鎘、汞等 8 大重金屬與揮發性有機物,皆通過檢測。

換句話說,已經被製造出來的太陽能板本身是「無毒」,雖說如此但如果颱風造成太陽能板以及支架、框架破裂、四散,又未及時處理,破壞的不只是發電設施,還可能會對街道的各種設備、民眾的汽車造成物理性的傷害,以及破壞民眾對綠能的信心。

當綠能遇上極端氣候,這場「颱風課題」讓我們不得不回頭思考:太陽能到底是什麼?它的原理、材料、效率、風險……我們了解多少?民眾似乎對太陽能的了解少之又少

本篇文章,我們將從一顆電子出發,讓我們看懂太陽能背後的發電魔法,並從生命週期的角度來看太陽能究竟還不環保。

二、光是怎麼變電的?

首先我們先從太陽能基本原理說起,太陽能板最神奇的地方就在於:它不需要燃料、不需要旋轉機械,光是讓陽光照在上面,就能發電。究竟是什麼原理呢?

我們知道,電流的本質是電子的移動。但在一塊靜止的半導體中,電子原本是被束縛在原子內部、動也不動的。

那麼,電子是怎麼開始流動的?

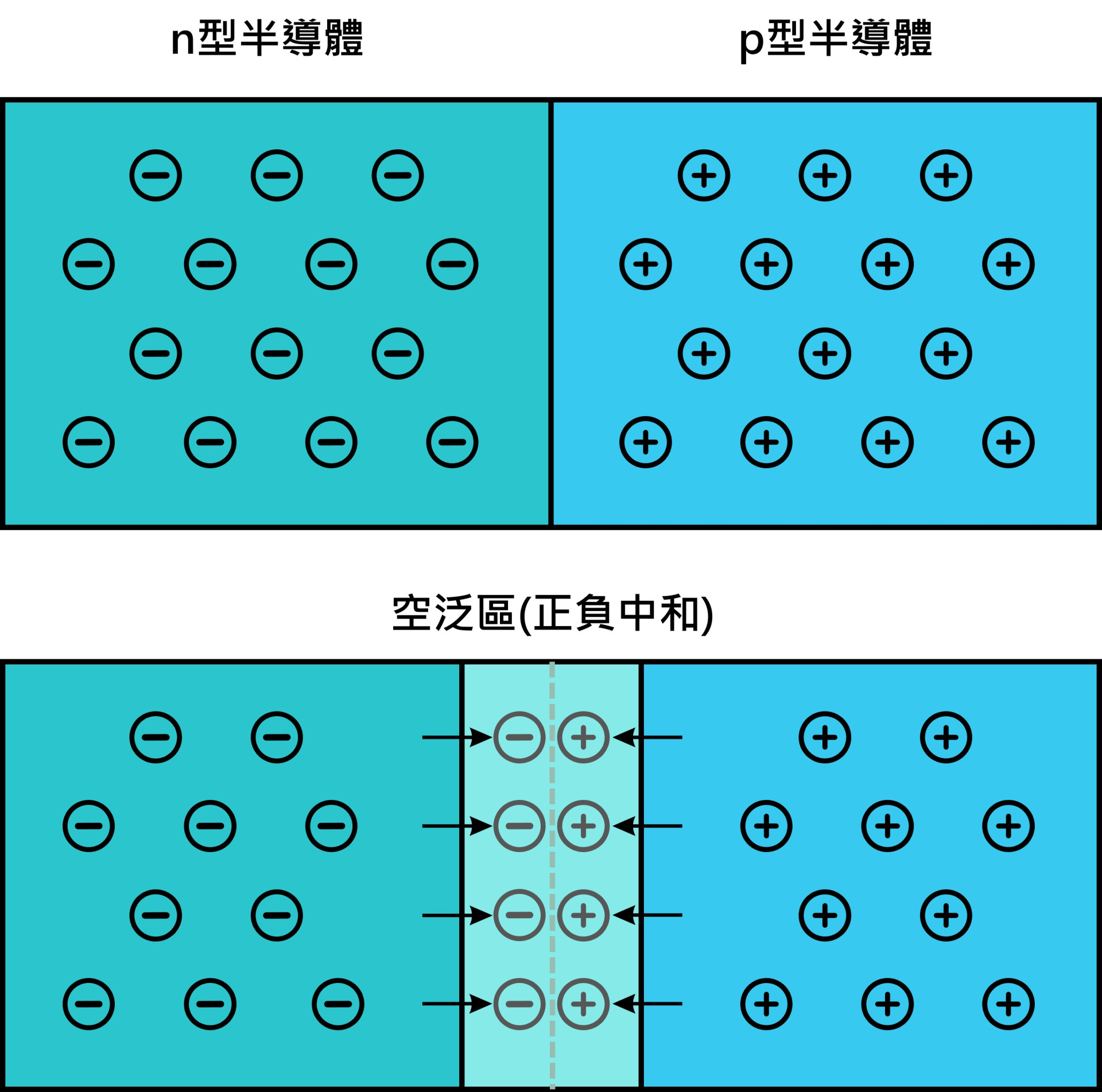

關鍵在於——PN 接面。

所謂的 PN 接面,是把兩種不同性質的半導體材料接在一起:

- n 型半導體是多了電子的材料,通常是摻雜了 磷(P) 或 砷(As) 這類第 15 族元素,多出來的電子能自由移動。

- p 型半導體則是少了一個電子的材料,來自摻雜鎵(Ga)或銦(In)等第 13 族元素,簡單說就是天生少一個電子,因此形成一種「電子的空位」,也就是我們稱為電洞(hole)。

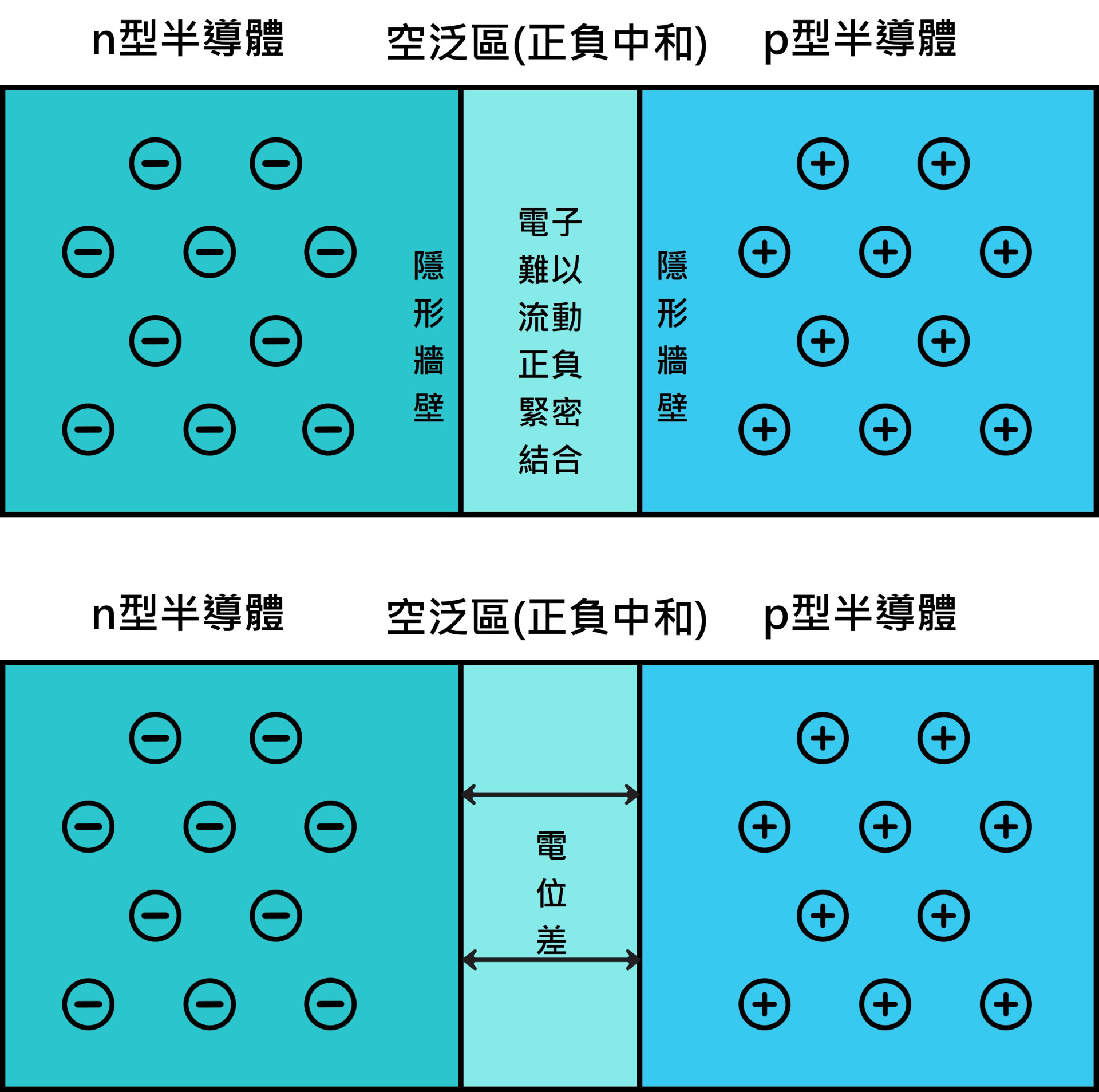

在 n 區和 p 區的交界處,電子和電洞會彼此中和(正負中和),產生一個沒有自由載子的「空乏層」,電子在此難以互相流動,他會類似鋁金屬天生會有氧化層保護內部不生鏽一樣,同樣形成一個隱形的牆壁,不讓電子輕易翻越。

而這個空泛區,就變成了內建電位差,類似於水的高低差,只要把開關打開,水會自然流向低處一般,電子也是,而這個開關就是名為陽光的能量。

當陽光照入這個空乏層時,光子的能量會打醒原子內的電子。只要光的能量比半導體材料的「能隙(band gap)」還要大,就能把電子從低能階的「價帶」踢到高能階的「導帶」,讓它掙脫原子的束縛,成為自由電子 (關於能隙,詳見下面補充資訊)。

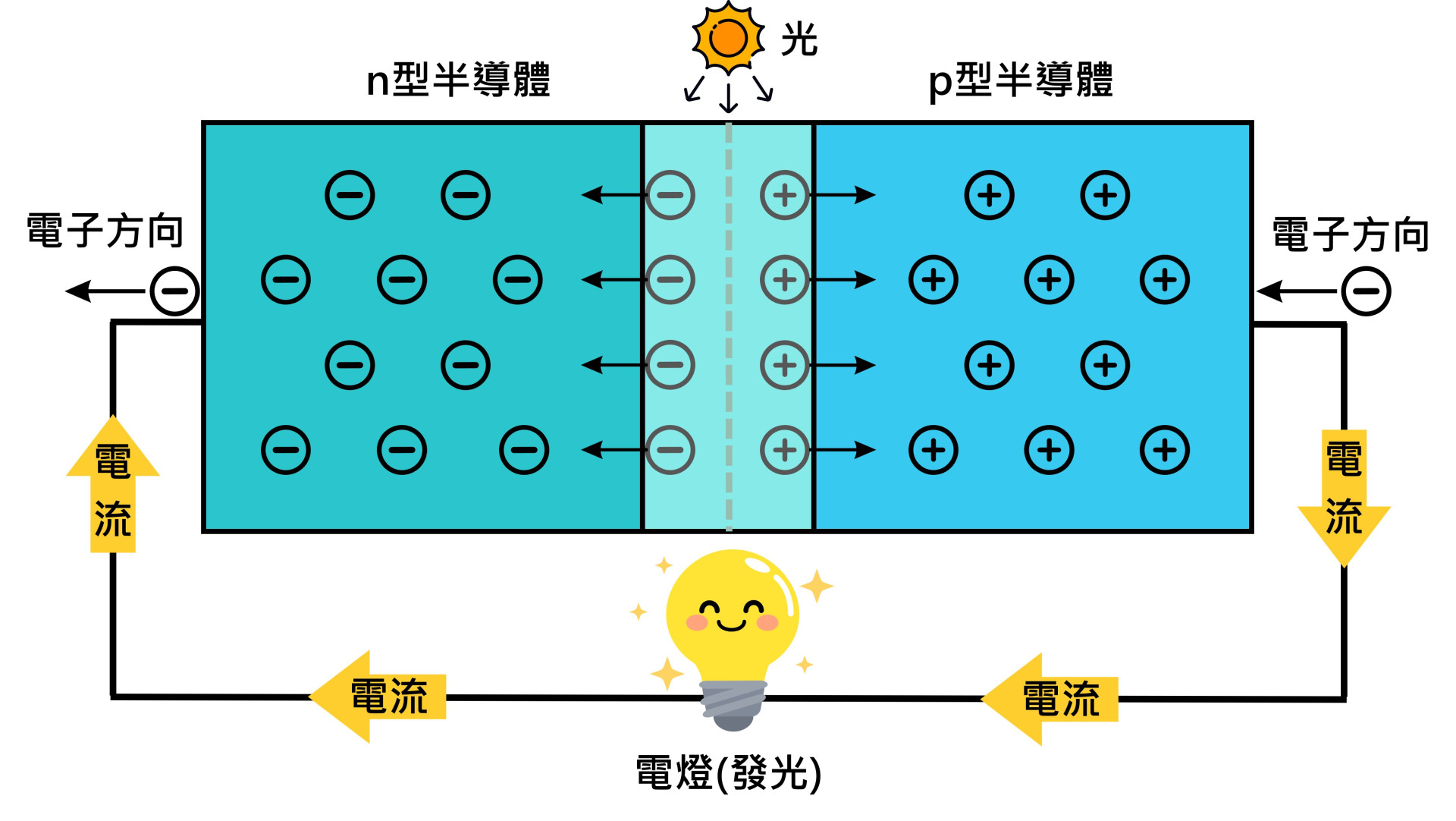

這時產生的自由電子會被內建電場推往 n 區,而電洞則朝 p 區移動。兩者分開後,就產生了電壓與電流。

如果這塊半導體外部有導線連接,電子就會從 n 區流出 ➝ 經過電器 ➝ 回到 p 區與電洞結合。

這個完整路徑,就是太陽能發電的「電子旅程」,也就是為什麼太陽能能生電並驅動電器的原因。

這個過程會持續進行,只要陽光源源不絕,電子就會持續被「喚醒」、推動、流動、發電。

💡 補充資訊1:如果電子一直從太陽能板流出,為什麼電子不會用完?

其實,電子在這個迴路中並沒有消失,而是像水力發電中的水一樣——它只是被光的能量「推動」去做事(發電),做完之後又流回原處。

太陽光提供的不是「電子本身」,而是讓電子動起來的能量。

就像水從高處流下推動水輪機發電一樣,水沒變少,但能量被轉換了。

換句話說,電子是太陽能發電的「載體」,真正消耗的是來自太陽的光能。

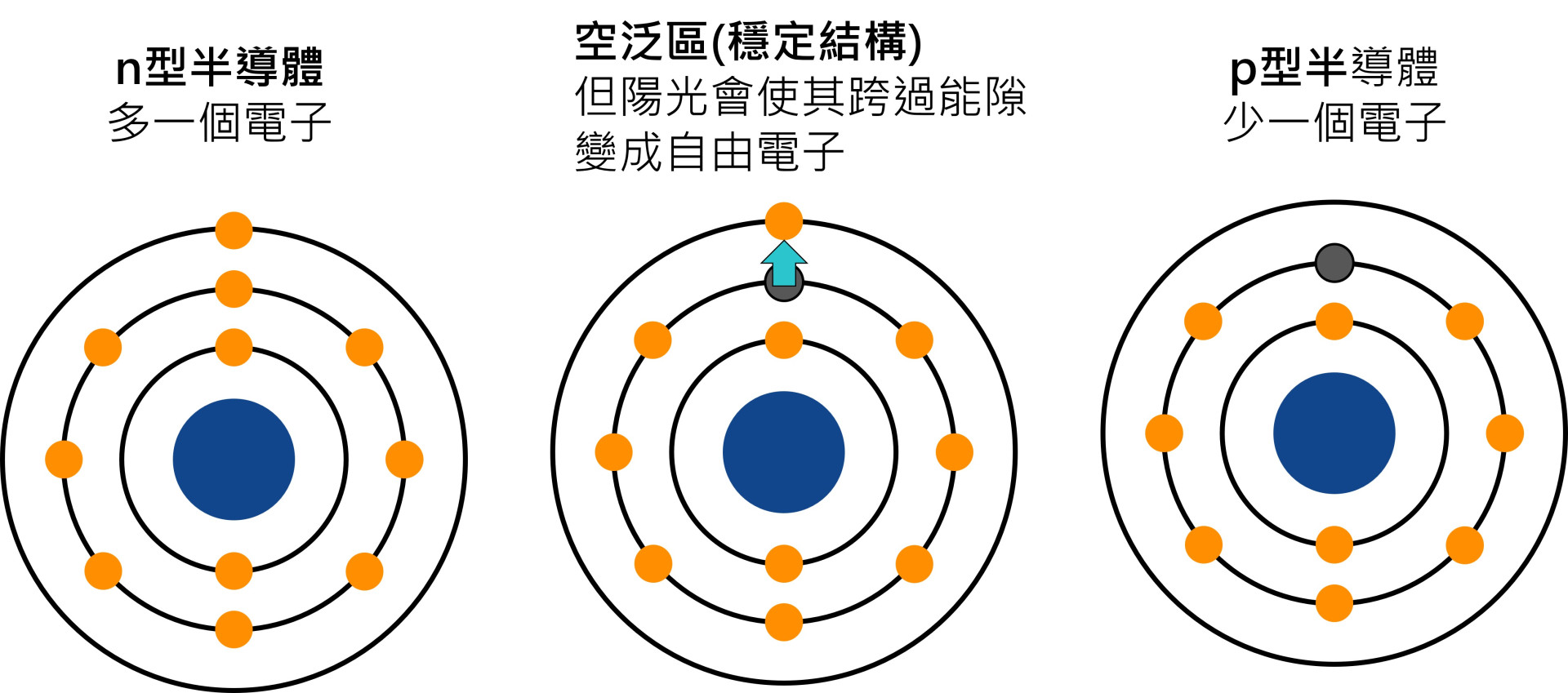

💡 補充資訊2:關於「能隙(band gap)」與電子軌道之間的關係

關於「能隙(band gap)」,可以簡單理解為:電子從一個穩定位置(如A軌道)跳躍到更高能階(如B軌道)時,所需要吸收的能量差。

這個能量差,正是決定材料是否能導電、是否是半導體的關鍵指標。

為了幫助理解這個跳躍的概念,我們可以先來看電子本身的分布方式。

電子的軌道常被比喻為像行星繞太陽旋轉,環繞著原子核運行。

不過這只是簡化模型,實際上,電子是被原子核的正電荷吸引,這種力叫做「靜電力(庫倫力)」。

為了讓大眾更好理解,也可以暫時想像成像萬有引力一樣的吸引並讓電子繞行全轉。

原子核的「帶電量」(即質子數)越高,對電子的吸引力越強,可以吸收更多的電子繞行旋轉,但每層電子軌道可容納的電子數仍有限制,這是量子力學的結果。

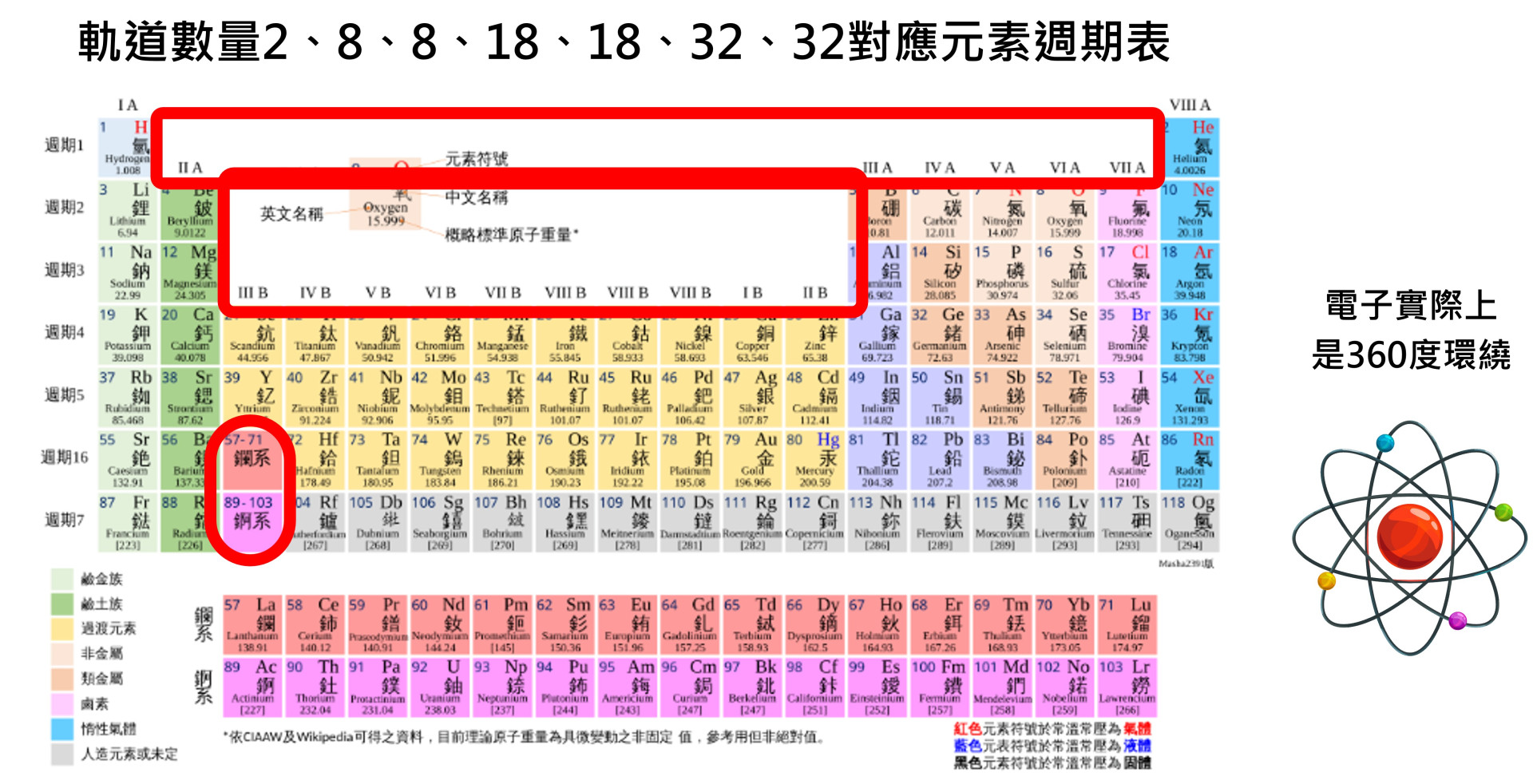

常見的排列規律是:2、8、8、18、18、32、32,這也對應到元素週期表中每一列的長度變化——因為電子必須依序填入不同能階的軌道。

這樣的排列方式形成一種「能量階層結構」,低能階的電子緊密圍繞在原子核附近,屬於「穩定態」,而如果要讓某個電子跳到高一層的軌道,就需要額外的能量輸入(例如來自光或熱),這就是「能隙」的形成基礎。

而且,電子不是真的像行星那樣在固定平面上旋轉,它其實是以 360 度分布的機率雲形式出現。電子同時具有粒子性與波動性(稱為波粒二象性),這讓它的分布不像一條條軌道,而是形成球形、啞鈴形等不同形狀的「電子雲區域」。由於電子彼此帶負電、會互相排斥,它們在空間中的穩定排列也會影響能階的間距,因此,在自然穩定的排列下,才會形成上述 2、8、8、18… 的電子層結構。

(圖片來源,元素週期表:wikipedia;框框與備註說明:無限永續)

三、太陽能板有分等級?搞懂材料分類與效率差異

不少人以為,太陽能板就是一片片黑色的「矽板」,長得都差不多,但其實,這些太陽能電池在材料、技術與發電效能上,都有天壤之別。

如果你想選擇適合的太陽能板,或只是想真正了解它的運作,第一步,就是要先搞懂材料分類。

🔸 A. 矽基晶體電池:效率高、成熟度高

最主流的太陽能板就是晶矽太陽能電池,它是將「矽」這種常見元素提煉為高純度晶體,再切成薄片做成電池模組。分為兩種:

|

類型 |

材料特色 |

轉換效率(實驗室) |

技術成熟度 |

|

單晶矽(Monocrystalline Si) |

結晶排列整齊,電子流動效率高 |

約 25% |

市售主流、高效、壽命長 |

|

多晶矽(Polycrystalline Si) |

結晶方向混亂,效率稍低但便宜 |

約 20% |

曾為主流,逐漸被淘汰 |

這些電池屬於第一代技術,發展最早、技術成熟,是目前市面上最普遍的光電板形式,尤其常見於屋頂型光電或農舍案場。

🔸 B. 矽基薄膜電池:輕薄透明、適合特殊應用

若你曾在展覽或建築物上看到半透明、彎曲的太陽能貼膜,那多半就是「矽基薄膜太陽能板」。這類產品不使用晶體切片,而是將矽材料以鍍膜方式附著在玻璃或塑膠上,達到輕薄、可彎的特性。

|

類型 |

材料特色 |

轉換效率(實驗室) |

應用場合 |

|

非晶矽(a-Si) |

結構無序、可透明 |

約 7~10% |

太陽眼鏡、建築玻璃 |

|

疊層矽(a-Si/μc-Si) |

多層設計,改善吸光性 |

約 12~14% |

建築整合(BIPV) |

這類產品屬於第二代技術,雖然效率不如晶體型,但重量輕、可裁剪、可彎曲、不需高溫製程,對一些特殊應用來說非常有價值。

(圖片來源:Google搜尋)

🔸 C. 非矽材料太陽能電池:新穎技術、潛力大

隨著材料科學進展,工程師也發展出「非矽基」的太陽能電池,以化合物或有機材料為主,但原理都與前面說的太陽激發電子類似。這些材料有的能製作成彩色、透明的電池,有的則能在低光源下運作,未來甚至可貼在衣服或窗簾上發電。

|

類型 |

材料特色 |

轉換效率(實驗室) |

所屬技術世代 |

|

CdTe(碲化鎘) |

成本低,但含有毒性鎘 |

約 19.6% |

第二代 |

|

CIGS(銅銦鎵硒) |

高效率、柔性好 |

約 19.8% |

第二代 |

|

DSSC(染料敏化) |

有機染料產生電流,可彩色透明 |

約 4%~10% |

第三代 |

|

高分子/有機電池 |

使用導電聚合物,有可撓性 |

約 3%~12% |

第三代 |

非矽材料的優點是製程靈活、美觀、多樣化,但缺點是目前效率偏低,或環保爭議(如 CdTe 的毒性),仍處於發展與優化階段。

📊 小結:材料不是只有矽,效率也不是唯一標準

從單晶、多晶,到薄膜、染料敏化,太陽能電池早已從單一路線進化為多元發展。選擇材料時,要根據你的場域條件與使用需求做平衡,例如:

- 若你空間有限 ➝ 選效率高的單晶矽

- 若你需要輕薄與曲面 ➝ 選擇非晶矽或 CIGS

- 若你講究外觀或美感 ➝ 染料敏化電池是潛力股

下一段,我們將不看材料本身,而來看看太陽能電池的「技術世代」如何定義?

從第一代到第四代,發電技術如何進化?又為何越新的世代追求「更多波段的吸收」與「更高的效率」?

四、太陽能的四個世代:從效率到全光譜吸收的進化之路

你可能會想問:材料不就是矽、多晶、染料這些嗎?那什麼又是「第一代、第二代、第三代」的太陽能板?

其實,這裡說的「技術世代」是根據技術發展的時間順序、材料創新與光吸收能力的演進來劃分的。

每一個世代的誕生,都是為了解決前一代的限制——不是為了炫技,而是為了讓太陽能更便宜、更廣泛、更有效率。

第一代太陽能電池:效率穩定、技術成熟

✅ 材料:單晶矽、多晶矽

✅ 技術重點:將高純度矽晶體切片,排列整齊,提高電子傳導效率

✅ 優點:效率高(20~26%)、穩定性強、壽命長

⚠️ 限制:製程複雜、材料成本高、較厚重、不透光

👉 適合大規模電廠、屋頂型發電、商業案場等

第二代太陽能電池:薄膜技術登場,解決成本與靈活性

✅ 材料:非晶矽(a-Si)、碲化鎘(CdTe)、銅銦鎵硒(CIGS)

✅ 技術重點:不再用晶片切割,而是用鍍膜方式把活性材料「貼」上基板

✅ 優點:輕薄、可彎曲、可用於建築整合,製程能耗低

⚠️ 限制:效率普遍低於第一代、有些材料(如 CdTe)含有重金屬

👉 適合曲面建築玻璃、行動裝置、太陽能背包等應用

第三代太陽能電池:顏色與透明也能發電

✅ 材料:染料敏化電池(DSSC)、導電高分子、有機小分子

✅ 技術重點:開發非傳統半導體材料,使太陽能板變得「透明、彩色、可撓」

✅ 優點:輕薄美觀、可整合建築,對低光環境有感應能力

⚠️ 限制:效率偏低(<10%)、穩定性與壽命仍需突破

👉 適合用在玻璃帷幕、室內照明裝置、穿戴裝置等創新應用

第四代太陽能電池:多層結構、廣波段吸收的極限挑戰

✅ 材料:複合多層材料、量子點、鈣鈦礦、奈米結構等

✅ 技術重點:設計多層吸收結構,把不同波長的太陽光都抓住、轉成電能

✅ 優點:實驗效率突破 30%、輕薄潛力高

⚠️ 限制:仍處研發階段、穩定性與成本待解決

👉 預期可應用於太空發電、建築整合、超高效率小型模組

小結:每一代的進步,就是一次太陽能的跨越

|

世代 |

主材料 |

技術特色 |

代表產品 |

實驗效率 |

|

第一代 |

單晶、多晶矽 |

高效率、穩定 |

屋頂型光電 |

約 20~26% |

|

第二代 |

a-Si、CdTe、CIGS |

薄膜技術、可彎曲 |

太陽能玻璃、曲面裝置 |

約 10~20% |

|

第三代 |

染料、高分子、有機 |

彩色、透明、可撓 |

太陽能窗戶、穿戴設備 |

約 4~12% |

|

第四代 |

奈米、量子點等 |

多層吸收、廣波段 |

研發中、太空應用 |

30%以上(實驗) |

五、太陽能板到底有沒有毒?

介紹完這麼多太陽能技術,裡面看到很多平常不會用到的陌生元素,因此許多民眾一提到太陽能板,可能就會想問:「那東西會不會有毒啊?」

這個疑問其實一點也不奇怪,畢竟我們平常接觸的「電池」,往往都是有毒液體包覆著的金屬,太久沒用或破裂就會滲出,那太陽能板也是這樣嗎?

答案是——不一樣~但我們也不能掉以輕心。

A. 太陽能板是固體,不含電解液

首先,大多數主流太陽能板(指傳統常見之太陽能板,許多非矽材料仍有汙染性),尤其是矽基晶體與非晶薄膜電池,都是由固體材料組成,包括:

- 鋁框

- 強化玻璃

- 封裝膠膜(EVA)

- 矽晶片或其他半導體材料

- 背板與接線盒

這些材料在正常情況下,是不會釋出有毒物質的,太陽能板其實就是另類的半導體,製成時候可能會需要使用大量化學藥劑,但成品本身不具備汙染性,裡面元素也不容易釋出。

有學者甚至針對損壞模組進行了7 天浸泡測試,結果顯示包括砷、鎘、汞在內的多項重金屬都未超標,證明材料在水中穩定性良好。

B. 哪些材料可能存在風險?

雖然「太陽能板 = 有毒」是錯誤說法,但某些材料本身的確可能帶有環境風險,尤其非矽材料製成的太陽能板:

|

材料 |

潛在風險 |

說明 |

|

CdTe(碲化鎘) |

含重金屬「鎘」 |

固體穩定但若破裂、燃燒恐釋出毒性 |

|

CIGS |

含銦、鎵 |

稀有金屬,若未妥善回收會造成資源浪費 |

|

DSSC(染料敏化) |

含有機電解質 |

若封裝破損有滲漏風險,壽命較短 |

而一般市面上見到的太陽能多數都不具汙染性,但非矽材料就可能有一些汙染疑慮。

這是因為傳統的矽基太陽能電池(像是單晶矽、多晶矽、非晶矽)主要由矽、玻璃、鋁框等組成,這些材料本身屬於穩定且無毒的無機物,即使遇到天災損壞或短期泡水,也不會釋出對環境有害的物質。

然而,非矽材料的太陽能電池就沒這麼單純了。

以CdTe(碲化鎘)薄膜電池為例,雖然具有製造能耗低、轉換效率穩定等優點,但其所含的「鎘(Cd)」是一種高毒性的重金屬,若模組破裂、燃燒或棄置不當,可能會釋出有害物質進入土壤與水體。另一種薄膜技術 CIGS(銅銦鎵硒)雖然毒性相對較低,但也含有稀有金屬如銦(In)與鎵(Ga),這些元素若未妥善回收,除了資源浪費,也可能造成潛在污染風險。

此外,有機太陽能電池或染料敏化電池(DSSC)等新型材料中,有些會使用含有機溶劑或導電液體的元件,若封裝破損滲出,也可能對環境產生污染隱憂。這類材料雖然仍在開發與試用階段,但也提醒我們:新技術的推廣不能只看效率與成本,更要看材料與回收的全生命週期管理。

總體來說,絕大多數已經製造完成的太陽能都不具備汙染性,少數非矽材料可能具備汙染性;雖然非矽材料 ≠ 有毒,但需要更嚴謹的製程控管與回收機制,民眾也可以多去了解自己周遭的太陽能板是使用哪一種材料,否則「綠電」也確實有可能不小心變成「綠毒電」。

製造與回收階段才是關鍵

太陽能板的環保爭議其實不在「使用階段」,而在於:

- 製造階段可能排放高能耗與重金屬廢水 (尤其薄膜製程)

- 報廢階段若未妥善回收,將成為難以分解的複合廢棄物

還記得前面提到的太陽能泡水實驗無重金屬嗎? 這是一體兩面的,反過來說過於穩定的材料也較難分解取出

這就是為什麼世界各國越來越重視太陽能板的「全生命週期管理」,而不只是看發電時有沒有碳排放

太陽能真正的汙染可能就在於廢棄/回收階段。

台灣有沒有回收制度?

根據環境部公告,目前太陽能模組屬於「應回收項目」,無論是民眾安裝的屋頂型,或是產業用的大面積案場,都必須在災後或退役時通報清運與申報。

目前已有簽約合格的回收廠商,並與地方清潔隊協作回收作業。

但現實上仍存在幾個問題:

- 災後未即時通報 → 板子變成漂流垃圾

- 回收成本高 → 民眾私下丟棄

- 非合格廠商拆解 → 污染風險升高

👉 所以除了制度本身外,執行力、通報意識、回收經濟誘因也是目前制度待強化的重點。

小結:不是「有沒有毒」的問題,而是「怎麼做好管理」

太陽能是一項值得推動的綠能,但它絕非萬能,也不是完全無害。

它就像電動車一樣,能帶來環保效益,但也必須搭配:

- 好的材料選擇

- 完善的安裝與保護設計

- 健全的回收體系與環境監管

綠能不是只有發電時的零碳排,而是要看得更長、更廣、更完整。

當我們能夠從材料選擇到退役回收都做好管理,太陽能才是真正的永續解方。

六、陽光不毒,但知識不能缺——讓綠能走得更遠

多數製成的太陽能不會毒死人,但錯誤的資訊、忽略的管理、被遺忘的模組卻可能會。

技術如何不斷創新情況下兼顧環保、效率如何越做越高、回收技術如何提升,風險如何被管理、制度如何健全、資訊更透明,目前太陽能還有許多課題需要面對

本文從颱風過後的災情談起,一步步揭開太陽能的運作原理、材料分類與技術世代。你會發現,看似簡單的一塊太陽能板,背後其實融合了半導體物理、材料工程與全球再生能源政策的推進。

我們說它是綠能,不只是因為它不會排碳,而是它讓我們有機會用乾淨、低衝擊的方式擷取自然資源。但唯有搭配良好的政策、制度(如限制某些材料或製成)與民眾認知(不需要有錯誤認知或過度恐慌),這種綠能,才是真的綠能。

而我們作為推動永續的顧問與夥伴,也希望協助社會用更理性的角度認識再生能源,不盲目神化,也不過度恐懼。

📣 最後想說的是:

太陽能,不只是電力的來源,更是一場關於「選擇怎樣的未來」的公共討論。

選擇推動它,也等於選擇更需要監督它、教育它、優化它。

這樣的綠能,才能走得遠、走得穩。

我們相信,太陽能的未來不只是發電,更是邁向永續的可能。