一、前言:從健康到永續

在現代飲食觀念中,「少加工、吃原型食物」已成為大眾普遍接受的健康準則。人們逐漸意識到,高度加工的食品往往伴隨高糖、高鹽、高油脂、或高添加物,對身體健康造成長期威脅,因此回歸天然、選擇原型食材,似乎成為了追求健康生活的不二法門。然而,若僅僅從「營養與健康」角度來理解原型食物,仍不足以揭示其深層價值。事實上,原型食物不只是對人體較為友善的飲食選擇,更同時蘊含了顯著的永續意義。

原型食物的永續價值在於其低碳與低資源耗用的特性。由於加工過程最少,能減少能源投入、化學品使用與額外包裝,進而降低碳排放與廢棄物產生。舉例來說,一顆新鮮馬鈴薯與一包洋芋片的碳足跡與環境負擔存在天壤之別,而這差異正是由於加工與運輸所帶來的隱形代價。換言之,「健康飲食」與「永續飲食」並不是兩條平行的道路,而是高度重疊、相互支撐的雙重價值。必須理解這一點,我們才能意識到:每一次餐桌上的選擇,不僅是為了身體健康,更是為了地球的未來。

二、加工食品的健康與環境代價

在現代食品工業中,加工食品的普及雖然為人們提供了便利,但背後卻隱藏著巨大的健康與環境成本。從健康角度來看,加工食品往往含有過多的添加物,為了延長保存期限與改善口感,更大量添加防腐劑、乳化劑、人工香料與泡打粉等化學物質。例如大家一定聽過「台式麵包」他其實不是麵包,他更像是糕點類,添加劑通常非常多,這網路查就一大堆了,而長期攝取這些成分,可能會導致肥胖、糖尿病、高血壓與心血管疾病等慢性病風險顯著增加,對公共健康造成深遠衝擊。此外,過度加工也意味著食物本身的營養價值被稀釋或破壞,例如纖維、微量元素與天然抗氧化物常在製程中流失,最終讓食物熱量高但營養密度低。

環境代價同樣不容忽視。食品加工需要額外能源進行研磨、萃取、加熱、冷凍與乾燥等工序,往往伴隨化學藥劑使用與冷鏈物流系統,導致碳排放與資源耗用大幅增加。更嚴重的是,萬一材料本地沒有生產,必須國外坐船坐飛機進口,而為了維持商品化與長途運輸,加工食品必須依賴大量塑膠與鋁箔包裝,造成難以回收的廢棄物問題。這使得加工食品不僅是健康風險來源,也成為環境污染與氣候變遷的重要推手。

舉例來說,賣場跟超商隨處可買到的知名洋芋片品牌「品客」,看似是由馬鈴薯製成,但實際上只有不到一半是真正的馬鈴薯,其餘多為澱粉添加物與調味劑,製程中還需經油炸、調味與多層包裝,遠比直接食用新鮮馬鈴薯耗能與排碳,另外也因為這問題被英國最高法院裁定過他不能叫做Potato Chips,所以最後只好取名叫做Potato Crisps,下次大家如果走進超商可以注意看他的英文名字,但品客洋芋片畢竟好吃,偶爾吃一下還是可以,比較不推廣的是為了賺錢做無意義的加工,這對環境傷害更大

例如魚油膠囊雖被視為健康補充品,但其製程需經多道化學萃取、濃縮與封裝。市面上魚油有分三種,分別是TG、EE、rTG,本身的脂肪多以TG(三酸甘油脂)形式存在,可以想成一個甘油分子上接三個脂肪酸,但其中不一定都是DHA;如果想提取高濃度的DHA,就必須分離其他脂肪酸。然而不同脂肪酸的沸點不同,單純蒸餾難以精準分離,於是業界便將脂肪酸先轉成EE(乙醇酯化型態)再提煉,但又發現這樣會降低吸收率。而為了解決這個問題,又發明了rTG(再酯化TG),把EE魚油重新酯化成接近天然的型態,高濃度又吸收較好。TG、EE與rTG三者吸收率差異可達一倍以上,但價格差距卻遠大於吸收率的提升。

與其如此,不如直接多吃一些最天然、最便宜的TG魚油,價格便宜補充的營養素一樣,或者吃一條新鮮鯖魚或許更實在——根據USDA,每100克鯖魚肉約含0.9克EPA與1.4克DHA,吃一點直接輕鬆達標,還而外補充一些蛋白質不好嗎? 而加工魚油不僅增加成本,還產生額外能源消耗與膠囊、包裝垃圾,但我也就點到這邊,再說下去就擋人財路了大家自己知道就好。回過頭來這也提醒我們,加工食品的代價往往被便利與商業包裝隱藏,而真正成本則由健康與地球共同承擔。

三、平常所吃的食物:健康與永續的交集

1. 多吃原型食物更健康

與加工食品相比,原型食物(whole foods)幾乎沒有經過額外的化學處理與繁複工序,能保留最完整的營養與自然風味。新鮮蔬果、全穀、豆類與堅果,富含膳食纖維、維生素與天然抗氧化物,能有效降低慢性病風險;天然發酵食物如醬油、豆腐、味噌,透過傳統工藝保留活性成分與複雜風味,不需要額外人工添加物,即能兼顧美味與營養。少加工的特性,讓原型食物成為兼具健康與永續的核心選擇。

然而在現代商業環境下,食品加工往往以成本與保存為優先而不是健康。消費者若缺乏健康意識,自然更傾向「俗又大碗」的選擇,結果就是吃進大量澱粉或高度加工食品。這類便宜好吃又大碗的食物為了迎合味覺食品工業往往加入大量添加,物例如香料常由酯類、醛類、酮類等化合物調配而成,如果是天然萃取的香料就算了,但往往都是化學合成來模仿水果或花香味道,可能就不這麼健康。

2. 常見食品添加物:防腐劑

而防腐劑雖確保食品不會壞掉增加食用安全性,但你們可能不知道傳統的防腐劑並沒有這麼毒,一般我們常說的不添加防腐劑,那防腐劑意思是丙酸與其鈉鹽(丙酸鈉),因研究顯示其對身體有危害列管,但大家知道一般化學毒素來說甲乙丙當中,甲開頭的通常最毒,而酸類添加物當中相對於防腐劑的丙酸,他隔壁的乙酸是我們熟悉的「醋」,反而卻是醋無害無需禁止或管制,還不還防腐劑一個公道我們還不先討論,更嚴重的是商人不能用防腐劑了卻添加了比防腐劑更防腐、更毒甚至還有調味功能,但名字又不叫防腐劑的防腐劑,例如苯甲酸鈉、去水醋酸鈉等,常見於飲料或肉品,確實能抑菌延長保存,但背後代表的是更多化學添加物。

3. 常見食品添加物:味精

味精(谷氨酸鈉)也是個經典案例,它原本只是天然胺基酸「谷氨酸」的鈉鹽型態,能強化鮮味,但我們看到那個「鈉」就知道味精吃多了會類似吃過多的鹽巴一樣造成口渴,進而產生俗稱「中國餐館症候群」的狀態,但你可能不知道的是,因為味精在媒體鋪天蓋地宣傳下大家會怕,現在很多食品都標榜「無味精」,但裡面卻添加比味精更化學的呈味劑,例如 呈味核苷酸(如 IMP、GMP) 或 酵母抽出物。這些核苷酸類物質在人體代謝後會轉換為尿酸,因此對於痛風或高尿酸血症患者仍需注意。值得一提的是,IMP 與 GMP 都屬於「嘌呤核苷酸」,所以你在泡麵或食品成分表上會看到它們的完整化學名稱,例如 5’-次黃嘌呤核苷酸二鈉 IMP-Na₂、5’-鳥嘌呤核苷酸二鈉 GMP-Na₂),有興趣可以去廚房拿起自己的泡麵庫存,仔細看上面的成分就知道,不過這邊也不是要還味精一個清白,或許味精是真的對身體有負擔,但確定改天加這些添加物會更健康嗎? 還是反而更毒呢?

4. 低度加工食品

不過話說回來,不吃加工食品真的很難啊,尤其是有些東西真的太好吃了,例如豆類加工食物,像是肉鬆真的很好吃,他很大一部分是大豆或澱粉添加物做的,你要說他是豆類或澱粉類食物也可以,不過真的要選,建議選加工較少的豆類食物,例如豆腐,而豆腐也有依照脫水凝固方法不同分成傳統鹽滷豆腐和石膏豆腐,一般來說因為成本關係市面上買到的幾乎都是石膏豆腐,成本低賣像好看,雖然網路上說要鹽滷豆腐比較健康,但老實說這種初級或少量加工的食物,即使石膏豆腐相較之下在怎麼不健康,都比民眾吃其他的超級加工食品來的健康,所以真的嘴饞建議選低度加工的食物來吃,怎麼選都不怕出錯,也是可以美味又(相對)健康。

而醬油也是另一個經典案例,醬油正常來說要發酵要約半年,但如果不想等半年就要加鹽酸來化學水解來分解脫脂大豆中的蛋白質,讓其快速產生胺基酸,但因為有鹽酸,所以得加氫氧化鈉來綜合,不過這樣又變很鹹就只好加水,結果就是顏色變很淡所以又要加了焦糖色素來讓醬油黑一點,類似為了圓謊結果弄出更多的謊言的感覺,如果可以應該多支持傳統釀造或低度加工的食品,雖然價格較高、等待時間較長,卻能同時換得更天然的營養、更少的化學介入,以及更永續的環境足跡。

5. 小結

在環境層面,原型食物的生產與供應鏈通常更短、更簡單,意味著更少的能源消耗與碳排放。少加工就代表減少研磨、冷藏、精煉、包裝等環節的能源需求;同時,購買當季、在地種植的食材,能進一步降低長途運輸與冷鏈保存帶來的排碳負擔。例如,一顆本地產的蘋果,不僅新鮮度更佳,其碳足跡也遠低於從海外進口、經過多層包裝與冷藏運輸的水果。從這個角度來看,追求「食材的原貌」不僅對身體健康有益,也是實踐低碳飲食、降低生態衝擊的具體方式。

此外,原型食物還承載著飲食文化與地方智慧。傳統發酵食品的製程,往往利用微生物的自然作用,能延長保存期限,卻不需依賴人工化學添加物與化學防腐劑。例如,以黃豆與天然菌種釀造的醬油,不僅風味層次豐富,還能避免化學速成製程造成的高能源消耗與副產物污染。這些飲食智慧不只是文化遺產,也是永續生活的重要啟示:健康、環保與文化價值其實可以同時實現。

四、不同食物的永續比較

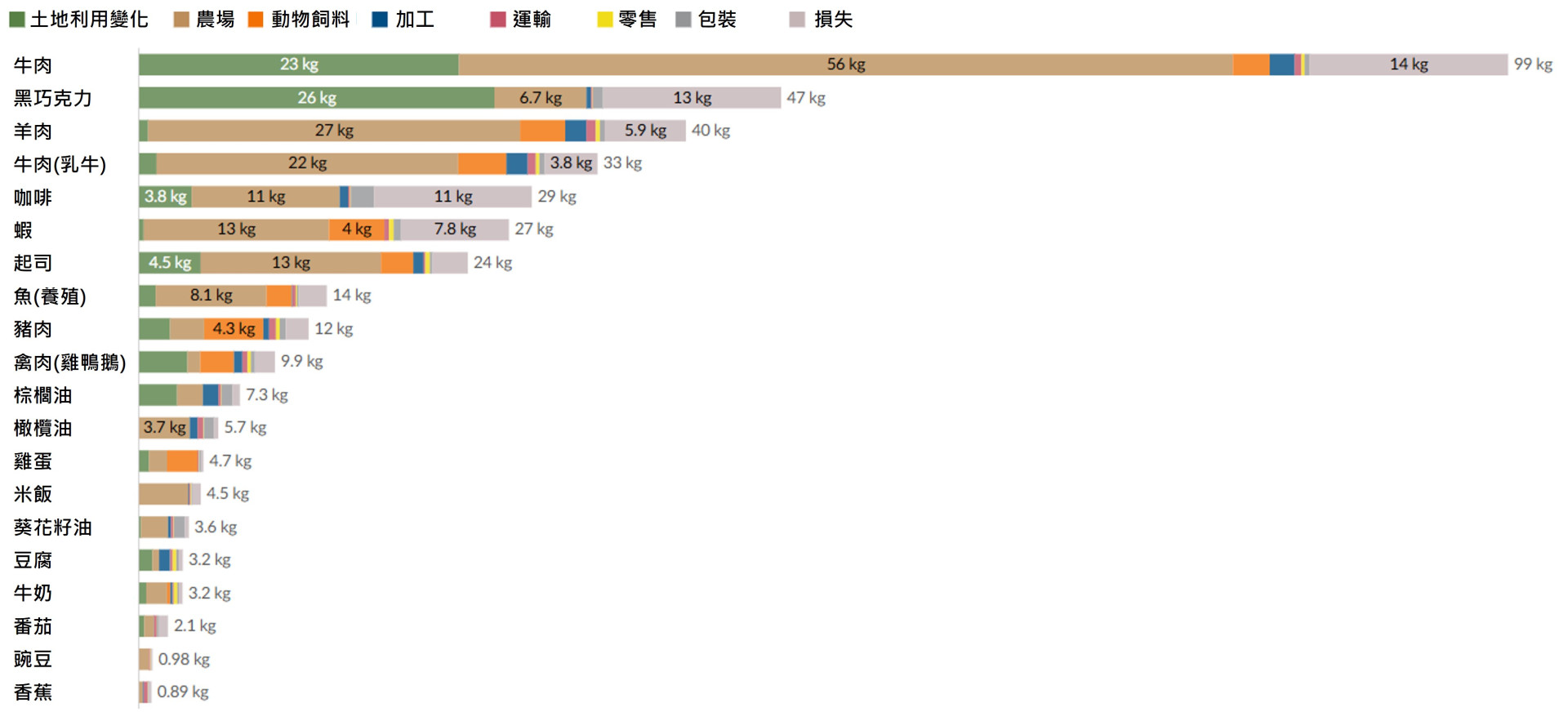

並非所有食物對健康與環境的影響都是相同的。當我們將食物放在營養價值與碳排放量兩個維度下檢視時,可以更清楚地看到哪些選擇兼顧健康與永續,哪些則需要謹慎控制攝取量。研究顯示,大部分植物性食物的碳排放量比動物性食物低 10 至 50 倍,因此多蔬食、少紅肉的飲食模式,不僅能降低慢性病風險,也能有效減緩氣候變遷壓力。

以下整理了幾類常見食物在健康與碳排放上的差異:

資料來源:Our World In Data,無限永續翻譯

從表格可見,牛肉與羊肉雖是傳統高價值蛋白質來源,但其溫室氣體排放量遠遠高於其他食物。相較之下,魚類、禽肉與豆類能提供相似的營養,卻大幅減少碳足跡;咖啡與巧克力雖屬植物性來源,卻因農業方式與土地利用改變而帶來驚人的排放量,提醒我們雖然吃植物類的比吃肉類來的低碳,但他也並不是具備絕對性。大多情況下若能在日常飲食中增加蔬菜、豆類與全穀的比例,的確能減少高碳排食材的依賴,將能在健康與環保之間取得最佳平衡。

五、挑戰與迷思:吃素就一定永續嗎?

許多人直覺認為,素食或植物性飲食自然就是環保、永續的最佳選擇,但實際情況比想像中複雜得多。首先,市面上許多素食加工品,如素肉、素香腸與素火腿,雖然不含動物性成分,但製作過程通常涉及高能源加工、添加防腐劑與乳化劑,甚至需要長途運輸與冷鏈保存,這些環節同樣會產生顯著的碳排放與資源耗用,甚至常吃素食的加工食品反而比吃葷更不健康。換言之,僅僅「吃素」並不保證低碳或永續,而是要多吃素的原形或低碳食物。

再者,部分植物性食物在永續層面也可能有例外。例如上面提到的咖啡與巧克力,雖然源自植物,但因種植過程需要大量肥料或導致熱帶雨林開墾,碳排放量甚至超過某些家禽與豬肉,凸顯了「吃素 ≠ 永續」的迷思。這提醒我們,選擇食材時不僅要考慮「蛋白來源」,更要關注「生產方式、加工程度與運輸距離」。

因此,真正的關鍵在於「原型 vs 加工」以及「在地 vs 遠距」兩個維度。原型、少加工的食物不僅保留營養、降低健康風險,也減少能源投入與包裝浪費;選擇當季、在地食材,則能最大化減碳效益與支持本地農業。理解這個原則後,即便是素食者,也能透過精明選擇,兼顧健康與環境,避免被表面標籤誤導。

六、如何實踐永續飲食?

理解了永續飲食的概念與迷思後,接下來的關鍵是「落實於日常生活」,也就是從選購、烹調到用餐習慣,逐步將健康與低碳結合。以下整理四大實踐策略:

第一招:選擇當季、在地、少加工的食材

低碳飲食的核心在於減少從生產到餐桌的溫室氣體排放。當季蔬果與在地生產的原型食材,不僅更新鮮、營養價值高,也可大幅降低長途運輸與冷鏈保存所帶來的碳足跡。相較於加工食品,少加工的食材不需額外油炸、加熱、精煉或使用化學添加物,因此能源耗用與碳排放也更低。

第二招:多蔬少肉,每週至少一天無肉日

動物性食品特別是牛羊肉,碳排放遠高於植物性食物,每周設定無肉日或減少紅肉攝取,不僅降低溫室氣體排放,也可減少飽和脂肪攝入,對心血管健康有益。建議在選擇蛋白質來源時,可多採用豆類、魚類、禽肉與雞蛋,兼顧營養與永續。

第三招:惜食減浪費

超商或便利商店選購商品時大家會習慣拿後面日期比較後面的食物,但如果有把握吃的完建議還是先把前面的商品先買走(當然快到期的還是不要買),大家都習慣買放後面的食物,前面浪費的可能性就會增加,而這也讓庫存跟需求脫鉤,導致庫存不好管理,有可能因為進貨更多商品導致食物讓費率更高,另外現在超商都有類似「友善食光」的即期特價食品,既能降低食物浪費,又能節省金錢。許多超市與生鮮店設有專區,提供保存期限即將到期或尺寸略小的產品,這些食材的營養與品質與一般商品相差無幾,但卻能幫助消費者減少碳排與資源浪費。

第四招:減少一次性資源浪費

隨身攜帶環保杯、環保筷與購物袋,避免使用瓶裝水、一次性餐具與塑膠袋,不僅節省能源與塑膠消耗,也養成綠色生活習慣。這種看似小的行為累積下來,對環境保護具有顯著效益。

綜合以上四招,我們可以看到,永續飲食並非遙不可及的理想,而是透過簡單、具體的日常行為就能實踐。每一次選擇當季食材、減少紅肉、善用惜食食材或攜帶環保餐具,都不僅改善個人健康,也在默默為地球減碳、保護資源。

七、結語

從健康的角度來看,最天然、最少加工的原型食物能提供完整營養,減少化學添加物的攝入,降低慢性病風險;從永續的角度來看,這些食材因少加工、少包裝、低碳排,更符合環境保護的理念。事實上,健康與永續並非對立,而是高度重疊的目標:每一次選擇原型、當季、在地的食物,不僅滋養身體,也減少地球的碳足跡與資源負擔。

在日常生活中,從多吃蔬果與豆類、減少紅肉與加工食品、到善用惜食食材、攜帶環保餐具,都是具體可行的實踐方式。這些看似微小的行動,累積起來卻能帶來顯著的健康與環境效益。選擇永續飲食,不只是個人的生活方式,更是對社會與地球的責任與承諾。

最終,每一餐的選擇都是一次投票——為健康、為地球、為未來。當我們在餐桌上選擇原型食物時,不僅是在守護整個生態系統的永續,更是「實現自己的健康永續」,實現吃得健康,也吃得環保的理想生活。