(來源:Pixabay, CC0)

氣候變遷 改變了我們的生活

你是否發現,台灣冬天不再那麼冷,夏季酷暑持續時間越來越長?台北的冬雨消失了,颱風的侵襲次數和時間也異常紛亂。而四季的時常變化,也使老祖宗千年智慧的「二十四節氣」越來越對不起來。這些氣候變遷的現象,不只是新聞中的遙遠影響,而是真實發生在我們身邊的改變。

氣候之所以有這麼大的改變,源自人類的工業革命,雖然工業革命使經濟與科技飛速發展,但伴隨著的高碳排放,讓全球暖化與氣候異常成為無法迴避的問題。

雖然科學家早在60年前就提出「碳中和」(Carbon Neutral)的概念,但他從出現以來,就伴隨著爭論以及各方的忽視。要一直到《京都議定書》的簽訂,使得碳權、碳交易的概念出現,才讓減碳議題得以從商業的角度去重新檢視,而獲得越來越多的重視,並成為企業與國家追求永續發展的重要方向。

不過比起商業上的重視,全體社會乃至一般民眾普遍重視,還要一直等到近年,當民眾體感上都能清楚改受到天候的異常,電費暴增、森林大火,以及熱死人的新人不斷播報,這才驚覺大事不妙了,紛紛開始思考是不是該做些什麼了!?

關於減排的責任歸屬

每當人們開始思考該怎麼改進,以及誰該誰去做的時候,往往都是抓戰犯的時候,順著大眾的思維,我們不妨來分析看看,是誰應該付比較大的責任。

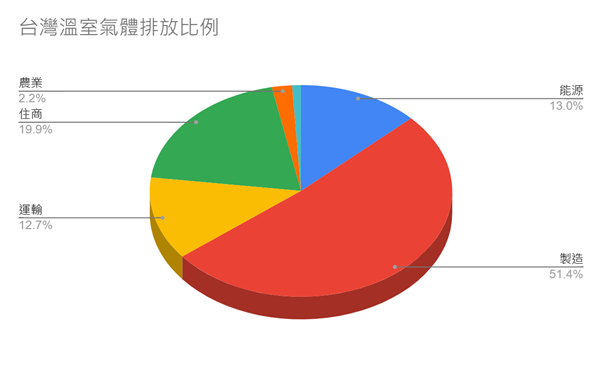

根據2024年台灣國家溫室氣體排放清冊,台灣溫室氣體排放,能源部門占比達九成,從數據來看可以說「只要解決了能源問題,就等於解決排放問題」,但單單一個能源問題不足以說明什麼,也不知道該如何做起,所以我們勢必得往下延伸去探討:我們的能源究竟用在哪裡,溫室氣體排放源詳細都使用在哪些地方。

要解釋這些問題,我們同樣可以依據環境部發布的清冊報告,把其中的能源部門燃料燃燒電力消費,所應承擔之間接排放量攤提責任,再加計非燃料燃燒溫室氣體排放,就可以得出台灣溫室氣體排放情況如下圖:

這些數據的相信不出你預料之外的,揭示了我國排放溫室氣體的戰犯就是製造業,也是使用能源最大的部門;

但回到我們的題目,其實製造這麼大半的溫室氣體排放比例,我們也不能說製造業就必須要付最大的責任,因為製造業固然會須要在它的生產方式、製程、產品運輸、能源及電力使用等方面來優化,但別忘了這些產品最終的目的,絕大多數都是給一般消費者使用的。

簡單來說這些製造業的存在是為了滿足人們的日常需求。無論是衣食住行,還是科技產品,最終的使用者都是在座的每一位消費者。溫室氣體排放不是只有汽機車的廢物排放,也不是只有用了幾度電,你使用的所有產品、從原料、生產、包裝、運輸、使用、廢棄通通都會產生,這也是為什麼企業在做產品盤查時候會需要從生命週期下去鑑源的原因。

因此,如果從使用及需求角度去思考,我們不難發現「減碳」不僅是企業的責任,它乃是屬於我們每一個人的共同責任,它的責任與大家想像的方向不同,反而應是由下而上的去承擔,從個人到組織,再到社會,最後才是國家與政府。

減碳、減排,從你我做起

說起來,這麼渺小的我們到底應該做什麼才算幫地球盡一份力呢?

答案絕對不是消滅文明,都不要用電,回去過住山洞的生活。

從永續的角度來看,永續是「既滿足當代人的需要,又不損害後代人滿足其需要的能力的發展」,如同企業推動永續或減碳並非要抑制其經濟的發展;對於我們個人而言也是一樣,並非要抑制消費者購物或禁止人們享受文明生活,而是在滿足我們需要的情況下,盡可能減少對地球的傷害。

大家可以從一些習慣或觀念下去試試:

|

飲食 |

|

|

習慣 |

|

|

減少浪費 |

|

|

移動 |

|

|

綠色消費 |

|

綠色消費

其中筆者認為,「綠色消費」這一塊是最少人所討論,但卻也是我們減碳當中最重要的一環,它的做法有很多種,看起來也很抽象,但它都是源於我們購買或消費的習慣,

|

舉例說明 |

|

|

產品換代 |

不盲目追求最新產品,若使用iPhone15還夠用,那我們就不用換新出的iPhone16 |

|

延長使用 |

還沒壞加減用,避免因為老、醜而更換產品 |

|

保養產品 |

使用後好好保養,讓東西可以用久一點 |

|

消費習慣 |

購買有節能標章的家電 |

|

品質追求 |

避免追求快時尚,購買耐用且有口碑的產品 |

作為碳排產品最終使用者的你我,我們的價值觀與消費觀念,才是影響地球的根本。

「如何讓產品過保後剛好壞掉」聽起來有失商業道德,但這早就是製造業內必討論的議題,甚至不是一個秘密,而正在商場發生的,歸根究底也是因為消費者對於耐用並不重視,反而有壞了剛好可以換新的錯誤觀念導致,不但傷了荷包,也傷了地球。

反過來說企業也應該好好思考長期來看是否有傷及信譽的風險,以及當永續觀念越來越普及,消費者在消費習慣及選擇上是否會發生改變,提早評估風險並且做轉變,才是降低衝擊的最好作法,關於「全球風險排行」可參考【此篇】。

結語

最後,正因為減少溫室氣體排放,需要大家共同來努力,千萬不可以有「不差我一個」的想法,當前的現狀,正是幾億個人「不差我一個」的想法加總所導致的結果。 不過凡事一體兩面,我們反過來說,只要大家都盡一點點,那怕是最小最小的努力,那怕不情願的你只是「意思意思做心安」,但這些微小的努力亦可積少成多,能對環境造成巨大且深遠的正面影響。